注目のイベント

加賀百万石文化めぐり【春編】

兼六園周辺文化の森では、各文化施設が連携して展覧会やイベントを開催する「加賀百万石文化めぐり」を年間を通して実施しております。

浪漫好produce 「若手クリエイター発掘」事業 第1回公演「We are the stage」

10代〜20代のダンスや作曲の分野などで活躍する多様な若手クリエイターとコラボレーションした演劇公演を実施。第一回事業公演は浪漫好オリジナルのミュージカル「We are the stage」

脚本・作曲・作詞・ダンス振り付けを全て石川県在住の若手クリエイター本公演の為に制作し、

歌って踊る。浪漫好オリジナルミュージカル公演致します。子どもチャレンジいけ花展

市内在住の小中学生を対象に、野々市市華道協会の先生方による指導のもと、生け花にチャレンジしていただきます。制作した作品はそのまま展示し、市民の皆様に広く鑑賞していただきます。

琵琶演奏会 ~ここにはある・・惻隠の情~

琵琶演奏会を開催します。

演目:

敦盛 【特別出演】錦心流琵琶全国一水会会長 古澤史水

井伊大老(琵琶連奏) 加賀支部

勧進帳 東京東支部

他女声アンサンブル マダルカ 第2回演奏会 大地の脈動

女声アンサンブルマダルカ 第2回演奏会 大地の脈動 を開催します。

出演

指揮 犀川 裕紀

フルート 多田 由実子

ピアノ 酒井 珠江 / 加藤 純子

コーラス 女声アンサンブルマダルカ

大地の脈動特別合唱団

プログラム

周藤諭 :Missa

横山潤子(編) :歌の翼に より

葉加瀬太郎 :情熱大陸

佐藤眞 :土の歌2024春季テーマ展「中川一政の薔薇 -明日への眼差し-」

第45回石川県愛瓢会作品展示会

石川県愛瓢会会員自らが丹精込めて育てたひょうたんで作った作品の展示会を開催します。

お知らせ

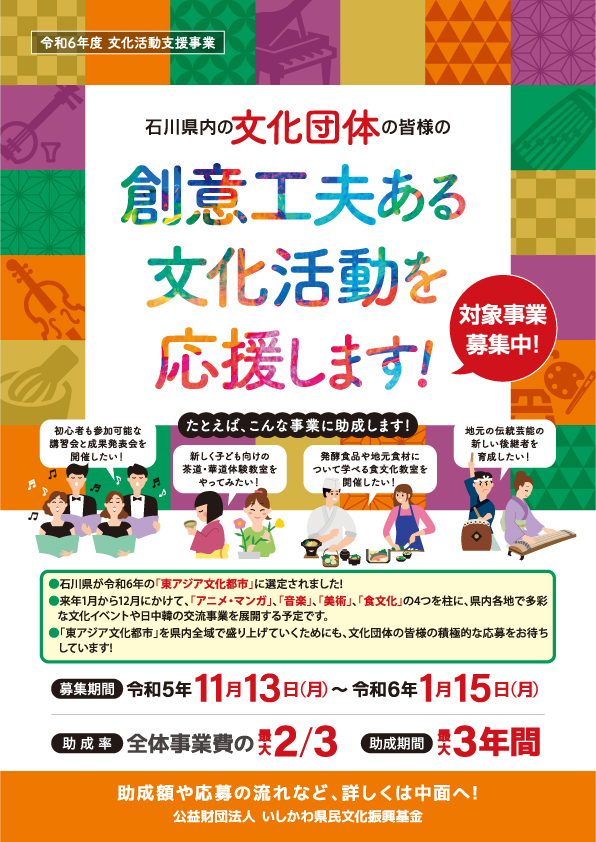

一覧を見る- 文化振興基金 令和6年度の認定事業(文化活動支援事業及び若手芸術家活動支援事業)を決定しました

- 文化振興基金 令和6年度文化活動支援事業の募集開始について

- 文化振興基金 令和6年度若手芸術家活動支援事業の募集開始について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- 「いしかわ百万石文化祭2023」開催記念応援事業の募集開始について

- 文化振興基金 動画「コロナ下でのイベントの実施報告とこれから」配信を開始しました

- その他 「いしかわの伝統芸能プレミアムシアター」の特設ページを開設しました!

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 イベントの開催制限ついて(令和3年11月25日以降)

- その他 催物(イベント等)の開催について

- 文化振興基金 【募集開始!!】県内の文化団体等が行う文化活動に助成します!!

- 文化振興基金 令和4年度公募助成事業の説明会等を開催します!

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 事前相談を行う大規模イベント等について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- 文化振興基金 地域の祭り等の再開支援について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- 文化振興基金 文化振興基金助成事業 ロゴマークの使用について

- 文化振興基金 令和3年度県立音楽堂の使用料助成の募集を始めました。

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 催物(イベント等)の開催について

- その他 「いしかわの伝統芸能WEBシアター」の特設ページを開設しました!

- その他 【文化ギャラリー】いしかわジュニアアートステージ2019 ダイジェスト動画を追加!

- イベント 【文化イベント】ホームページ内で登録できるようになりました!

- 文化振興基金 【締切まで残り1ヶ月!!】県内の文化団体や若手芸術家が行う文化活動に助成します!!

- その他 石川コレクション(仮称)に関する古書等探索・収集業務委託の企画提案募集について

- 文化振興基金 平成30年度石川県文化財保存修復促進事業の募集を開始しました!

- 「いしかわの文化ギャラリー」を開設しました!

- 文化振興基金 クラシック音楽・邦楽をわかりやすく解説する冊子を作成しました!